Con voz propia... El afán de progreso

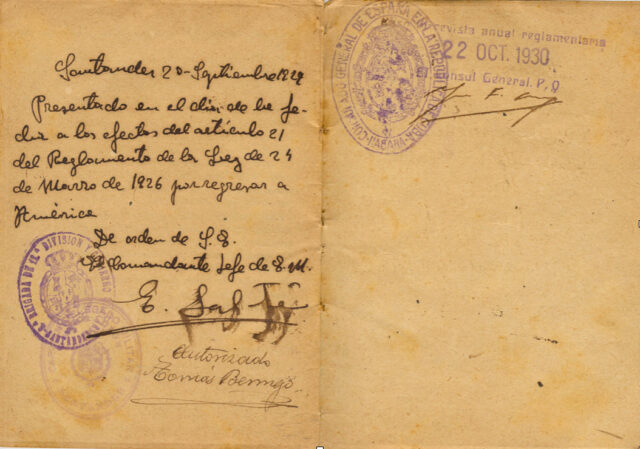

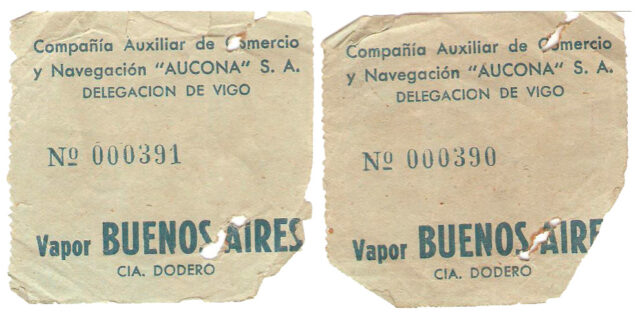

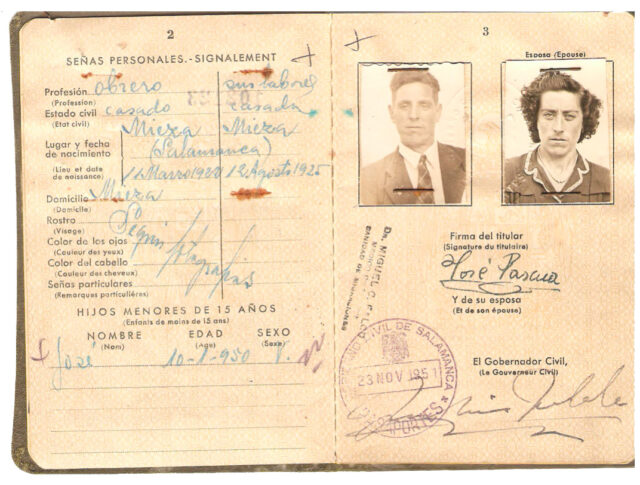

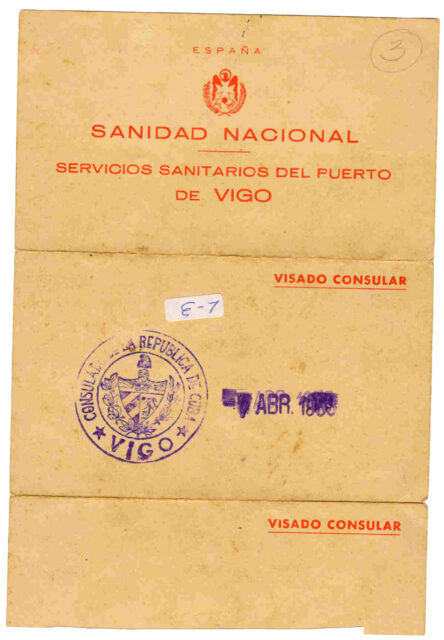

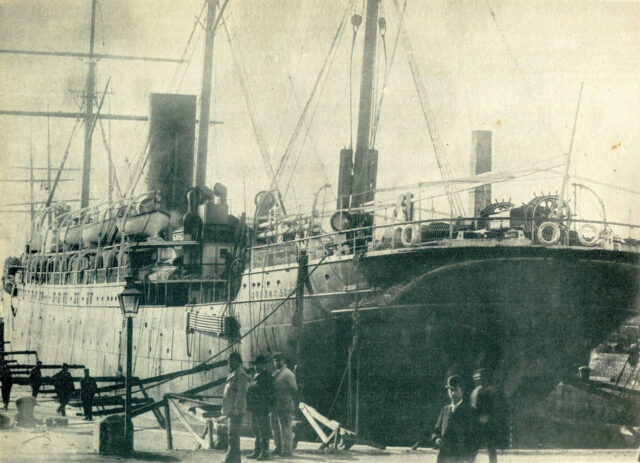

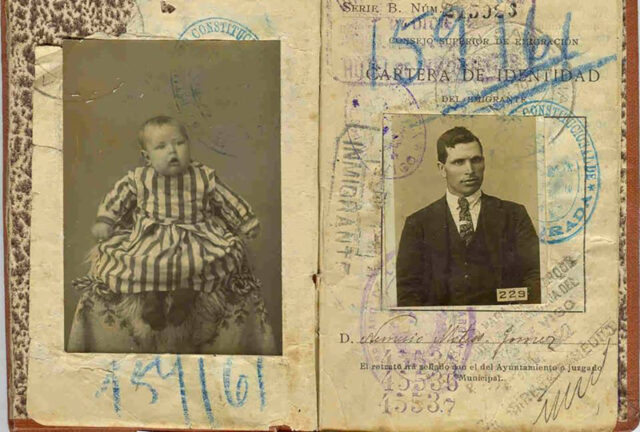

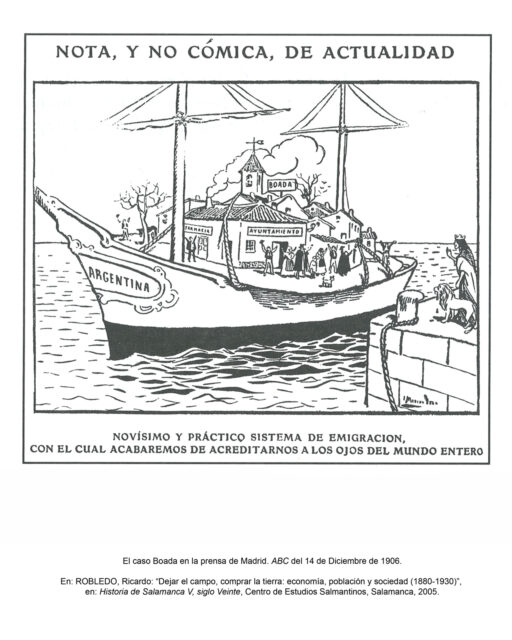

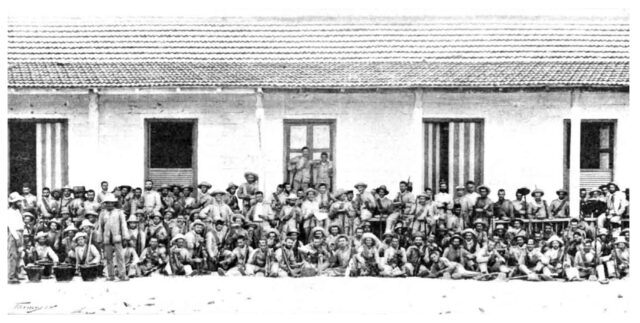

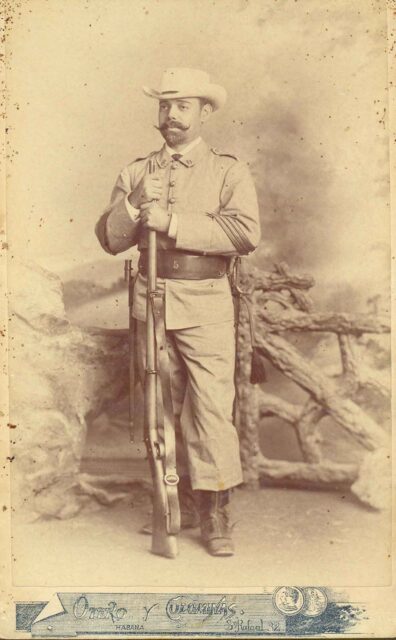

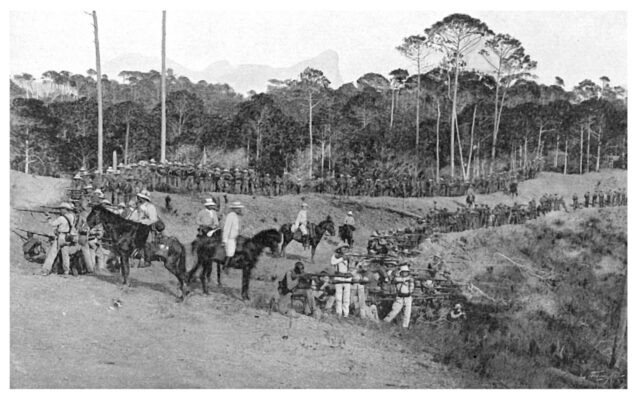

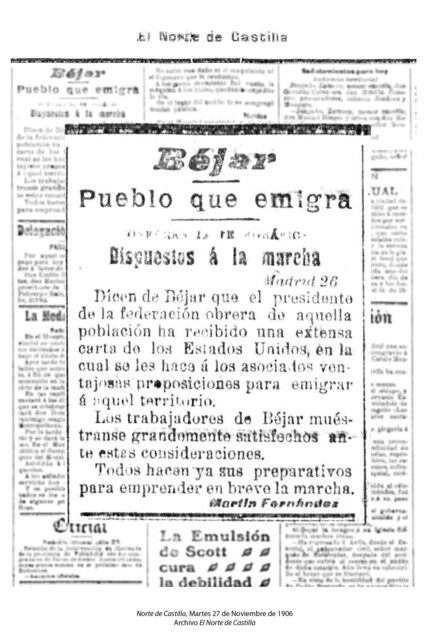

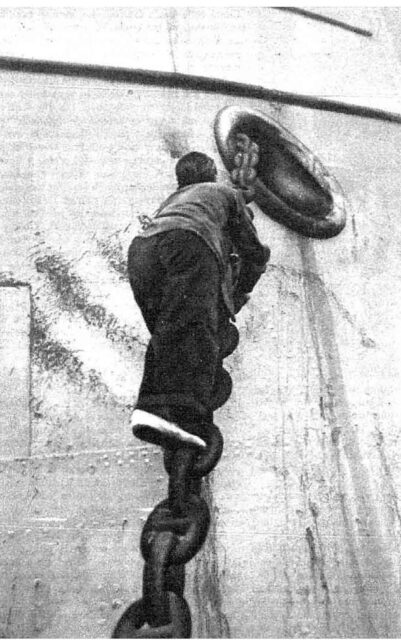

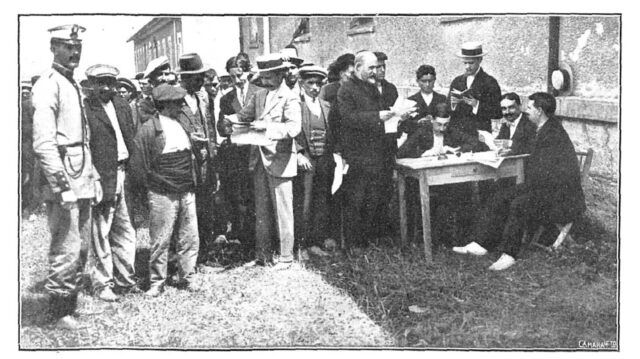

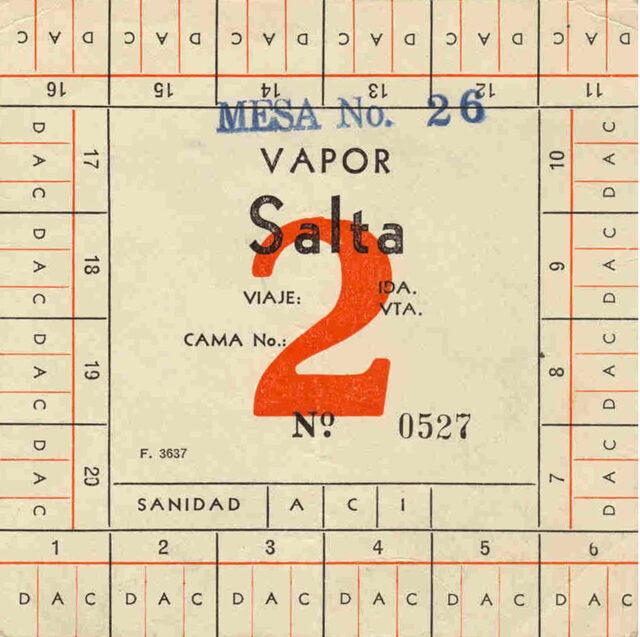

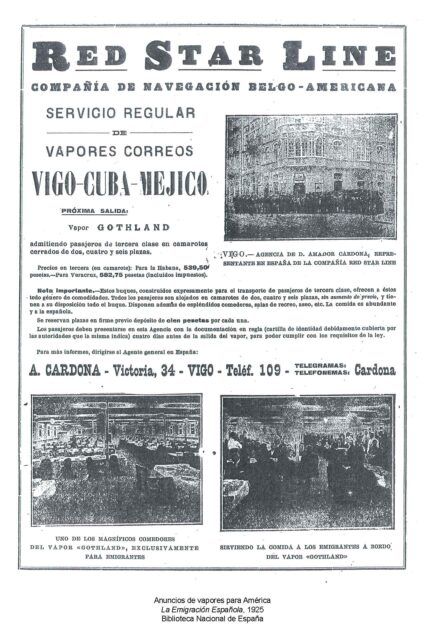

“Producto de la mala situación que en ese momento estaba afrontando el país, fundamentalmente falta de empleo, hizo que su vida y la de su familia fuera desfavorable, y lo indujo a buscar mejoras de vida, que en aquel entonces la mayoría de los españoles viajaban a las Américas, muchos a Cuba, en busca de trabajo y mejoras económicas. Otros eran enviados como soldados, que no fue su caso. Es cuando él y un primo hermano nombrado Ricardo Gutiérrez deciden en el año 1931, aproximadamente, viajar a Cuba, en barco, en condiciones precarias.”

Carmen de la Fe González Álvarez, Emigración de un español a Cuba. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

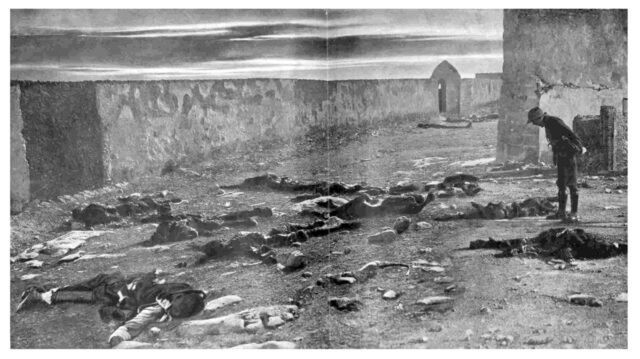

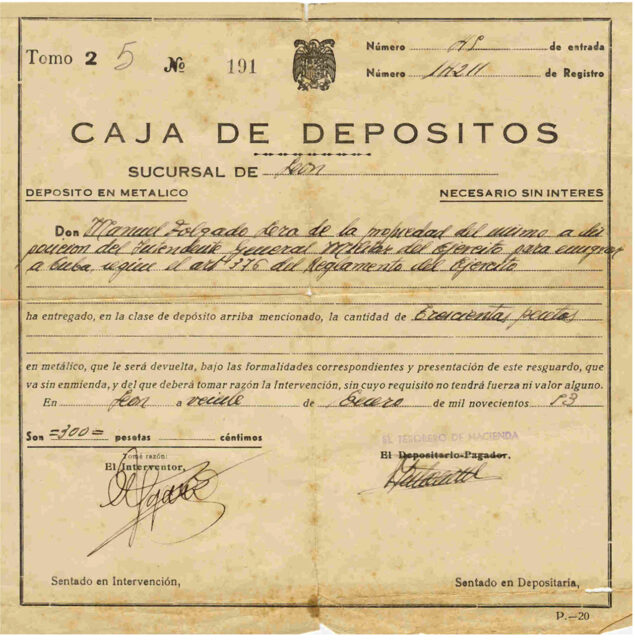

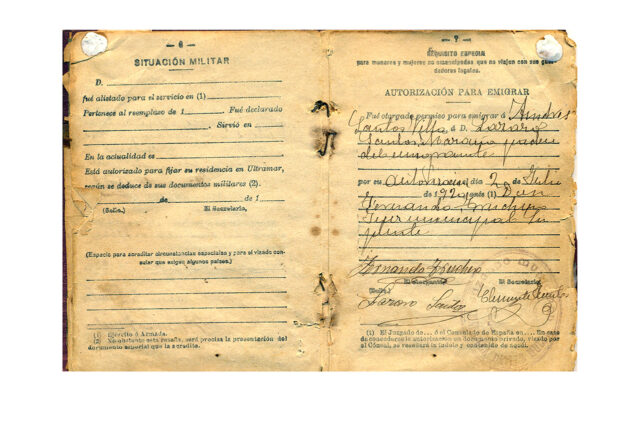

“Habiendo recibido Manuel correspondencia de sus hermanos radicados en Buenos Aires y contándole ellos el salto cualitativo que habían dado sus vidas, encontrándose éste en edad militar y habiendo recibido comunicación oficial de que iba a ser destacado en África, decidió con la anuencia de sus padres viajar a Argentina.”

Carmen Regojo Marrero, Quien ama a su patria de origen, bien se merece tener otra que lo cobije. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

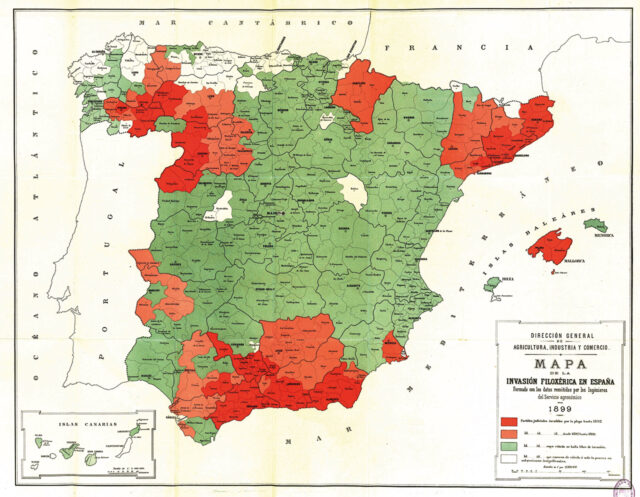

“Hubo años difíciles, años donde las cosechas no fueron de buenos resultados, años donde las plagas atacaban los cultivos y nada había para evitarlo, ya que no existían ni plaguicidas, ni fertilizantes, todo el arduo trabajo realizado se esfumaba, pero nuevamente surgía el espíritu de lucha, retomando el entusiasmo por ese futuro tan lleno de esperanzas.”

Juana Esther Contreras, Paradoja de una vida. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

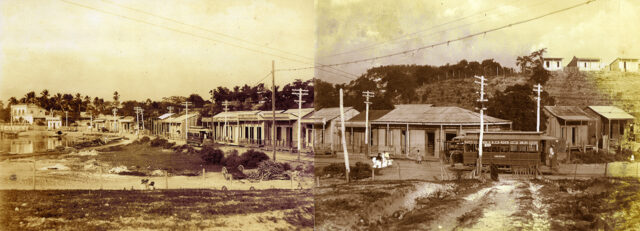

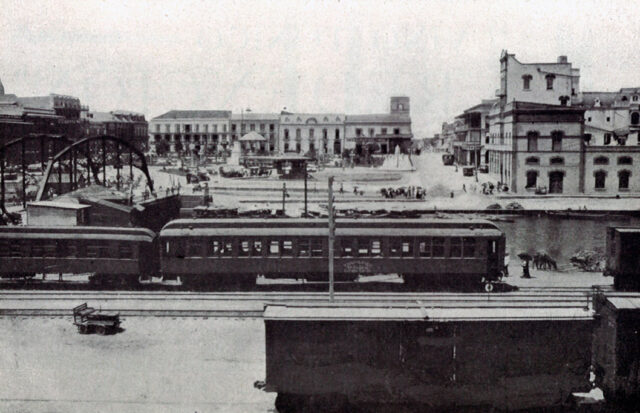

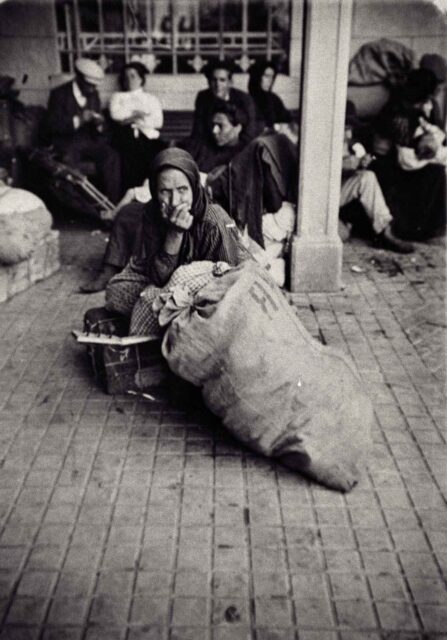

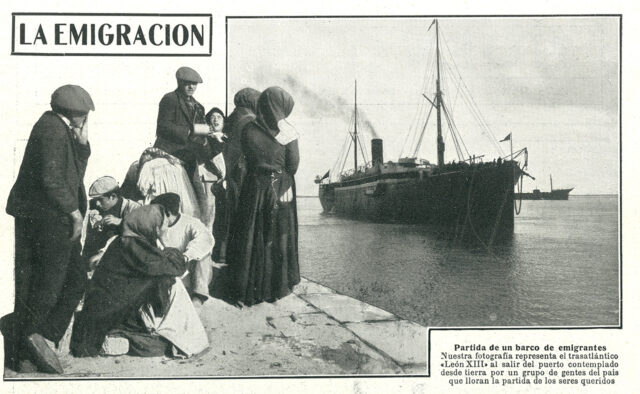

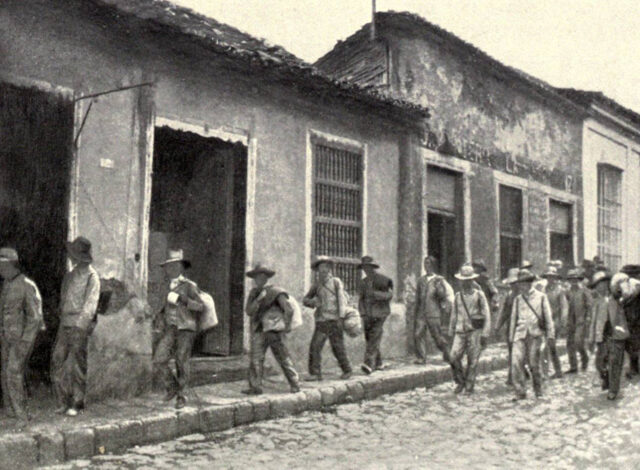

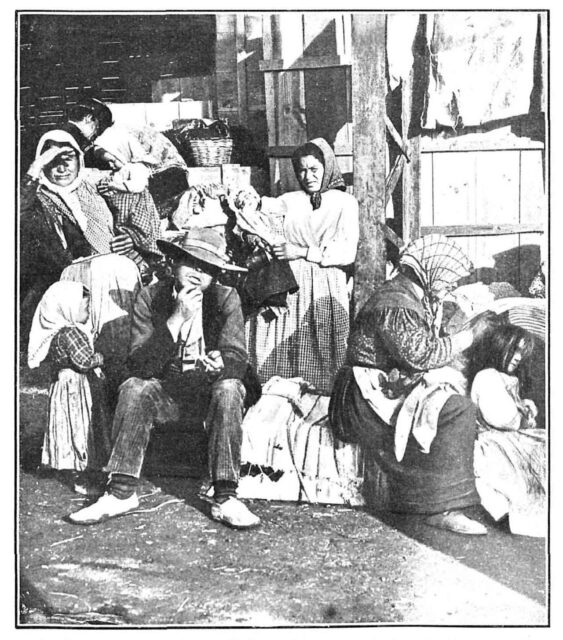

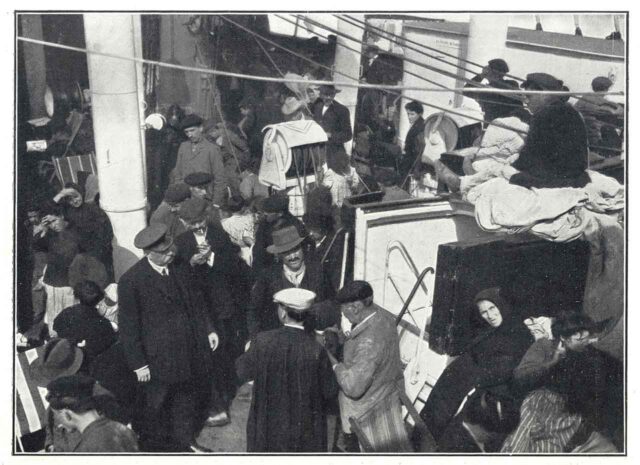

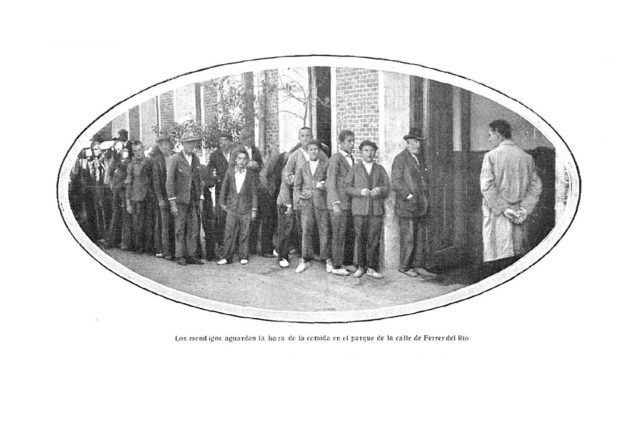

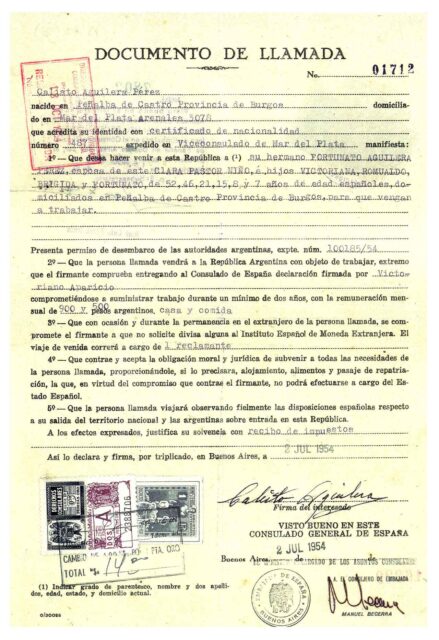

“Fueron miles y miles los que bajaron de los barcos. Traían la esperanza de una vida nueva, en una tierra nueva. Atrás habían dejado las familias, los afectos, el terruño que los había visto crecer.”

Jorge D´Amato Rodríguez, La pequeña gran historia de Francisca y su familia. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

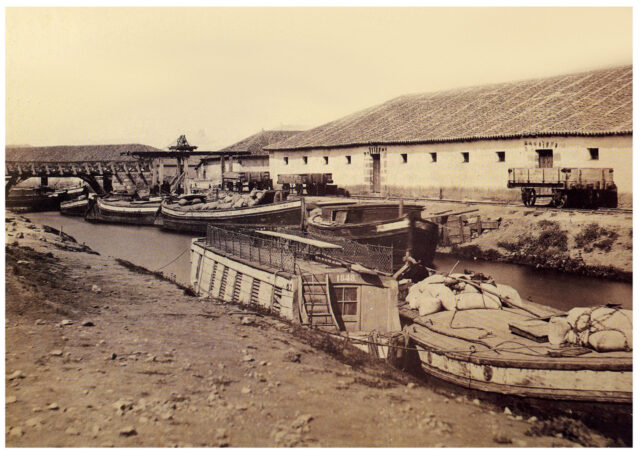

“Desde el puerto de Barcelona a bordo del buque Valbanera, un 25 de noviembre de 1913 acompañado de tres hijos, arriba al puerto de Buenos Aires, trayendo algunas pocas prendas, una valija y además todas sus herramientas de labrador soriano: horquilla, pala ancha, hoz, zapa, guadaña, hacha.”

Alberto Hernández Cacho, Memoria de la emigración argentina desde Reznos, Soria. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

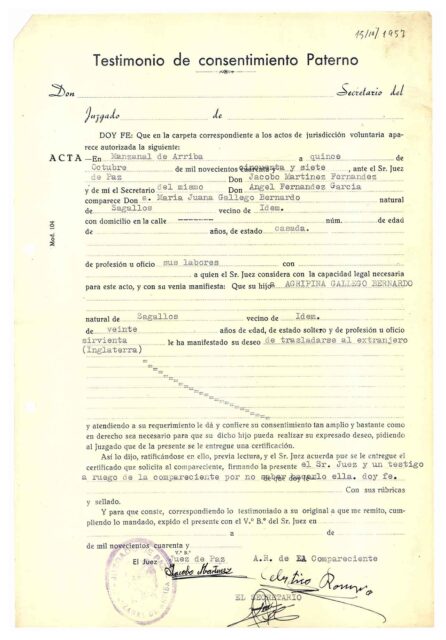

“A mi madre no le quedó más remedio que coger la maleta y aceptar ese trabajo que le había conseguido un tío que vivía cerca de Valladolid. Allí trabajó unos seis meses, pagándole un salario de doscientas pesetas y por supuesto sin seguridad social, dado que era una menor. Reunía todos los requisitos era mujer y menor, y en la España de entonces eso suponía una situación civil poco favorable a tener derechos, el único reconocido era trabajar, no quedaba otra, era necesario. Tras estar esos seis meses trabajando en Valladolid, la tía Julia le buscó un trabajo mejor remunerado en un restaurante de San Sebastián.”

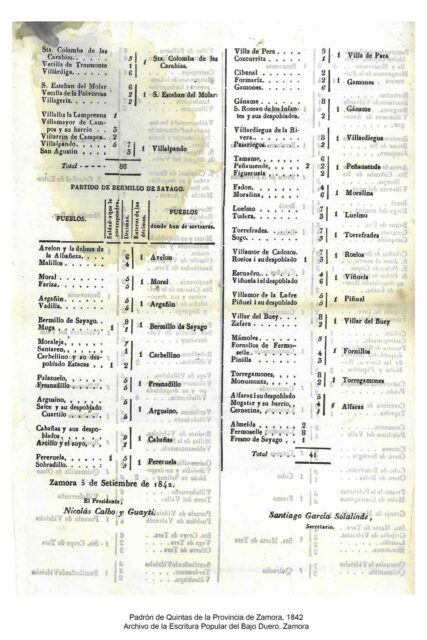

Mateo del Amo Alonso, Tábara (Zamora): foco de emigración. II Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa